从联通到塑造:中国—东盟自贸区3.0版的战略跃升

来源:中国贸易报 作者:原瑞辰 翟崑

|

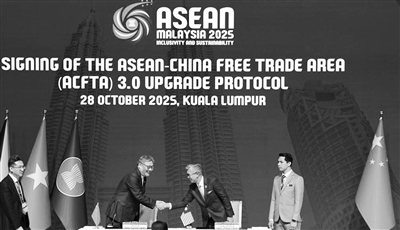

| 10月28日,中国—东盟自贸区3.0版升级议定书在马来西亚吉隆坡签署。新华社记者 邢广利 摄 |

10月28日,在第28次中国—东盟领导人会议期间,双方正式签署中国—东盟自贸区3.0版(以下简称“3.0版”)升级议定书。该事件的意义远超一次常规的贸易协定升级,它标志着中国与东盟的经济关系正从一个以“联通型一体化”为特征的时代,迈向一个以“塑造性一体化”为核心的新纪元。这不仅是对过去二十年辉煌成就的巩固,更是双方共同擘画未来区域经济新秩序的战略宣言。

“联通型一体化”:奠定黄金二十年的坚实基础

过去二十年,中国与东盟的关系可以用“联通型一体化”来概括。其核心任务是打破壁垒、建立物理通道,让商品、资本和人员的流动更加顺畅。中国—东盟自贸区1.0版和2.0版的成功,正是这一模式的集中体现。数据雄辩地证明了其巨大成功。中国和东盟的双边贸易额从2002年自贸区建设之初的约548亿美元,飙升至2024年的9823亿美元,增长近17倍。中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴,东盟也连续5年成为中国第一大贸易伙伴。在投资领域,双向累计投资额已突破4500亿美元,2024年中国对东盟的非金融类直接投资增速达到12.6%,显示出资本融合不断加深。

这种“联通”不仅体现在数据上,更体现在坚实的物理基础设施上。共建“一带一路”倡议下的旗舰项目,成为“联通型一体化”的生动注脚。中老铁路深刻改变了区域物流格局,将万象至昆明的陆路运输成本降低40%至50%,老挝国内物流成本降低20%至40%。这使得东南亚的农产品得以高效北上,中国的工业品得以顺畅南下,一个崭新的产业链格局正在形成。

作为东南亚首条高速铁路,雅万高铁不仅将雅加达与万隆之间的通勤时间从3个多小时缩短至40分钟,更成为区域现代化基础设施的标杆。其在东盟内部产生了巨大的示范效应,激发了泰国、马来西亚等国加速推进高铁建设的兴趣,为构建泛亚铁路网络和更高水平的区域互联互通注入了新动力。

可以说,“联通型一体化”通过“硬联通”的物理基础设施和“软联通”的关税削减,为中国—东盟经济关系打造了黄金二十年。然而,这一成功模式是建立在全球化顺利发展的背景之下。当外部环境发生剧变,其内在的局限性也随之显现,战略升级势在必行。

应对全球变局,中国—东盟自贸区升级是必然之选

中国—东盟自贸区向3.0版的迈进,并非一蹴而就的常规升级,而是应对全球政经格局深刻变化的必然选择。其驱动力源于外部地缘政治的压力和内部新经济革命的动力。

从外部看,近年来全球保护主义抬头,单边主义和关税壁垒对全球供应链造成严重冲击,3.0版谈判于2022年11月在全球贸易摩擦加剧的背景下启动。此次升级具有明确的战略意图,通过深化区域内部经济一体化,构建一个更具韧性的区域经济循环,以对冲外部风险和不合理关税。这既是中国与东盟共同维护多边主义和自由贸易的坚定承诺,也是在不确定世界中寻求确定性的主动作为。

从中国—东盟内部看,数字革命和绿色转型这两大全球趋势,正从根本上重塑经济形态。传统的以货物贸易为核心的自贸协定,已无法完全适应新经济发展的需求。跨境电商、数字支付、人工智能等数字经济业态蓬勃发展,亟需新的规则框架来规范数据流动与市场准入。同时,应对气候变化成为全球共识,新能源汽车、光伏、储能等绿色产业代表着未来的增长方向,需要新的合作机制来整合区域内的技术、资源和市场优势。

因此,地缘政治的外部压力如同催化剂,加速了由内部技术变革驱动的转型进程。中国与东盟都意识到,仅仅“联通”已不足够,必须共同“塑造”未来的经济规则与产业生态,才能在新的全球竞争中立于不败之地。

“塑造性一体化”:共创区域经济的未来操作系统

3.0版的核心突破,在于其新增的数字经济、绿色经济以及供应链互联互通等章节,标志着双方合作进入了“塑造性一体化”的新阶段,其本质是从被动适应全球规则的参与者,转变为主动创设区域规则的共建者。这种“塑造”与西方主导的规则塑造不同,旨在构建一种共同塑造和开放包容的规则体系,而非排他性的壁垒,能更好地回应西方可能产生的“中国主导区域秩序”的疑虑。

这一转变是根本性的:如果说过去的“联通型一体化”核心目标是消除关税等壁垒,重点在于货物贸易和服务投资准入,实现方式是关税减让和市场开放,代表项目是中老铁路这样的物理基础设施,那么,3.0版开启的“塑造性一体化”,其核心目标则是构建规则、标准和生态体系,重点转向数字经济、绿色经济和供应链韧性等新领域。其关键机制也随之升级为标准协同、规制合作与联合研发,代表项目是5G网络、人工智能中心和新能源产业链等。双方从共同“修路”,跃升为共同设计整个区域经济的“操作系统”。

一是制定数字丝路的制度宪章。过去,中国企业如华为、中兴已深度参与泰国等国的5G网络建设,赋能智慧医疗、智慧农业等领域。中国与老挝正共建人工智能创新中心。3.0版的数字经济专章则是要将这些点状的成功经验,提升为区域性的制度。通过在数据流动、数字认证、消费者保护等方面制定共同规则,双方正在为拥有超过20亿人口的市场打造一个统一、开放、安全的数字生态系统。

二是构筑绿色经济的整合价值链。3.0版聚焦新能源汽车、光伏等绿色产业合作,其目标远不止于产品贸易,这是一个基于比较优势的深度产业协同战略。中国在这些领域拥有先进的技术和庞大的制造能力,而东盟国家(如印尼、马来西亚、越南)拥有丰富的关键矿产资源(如镍、钴、铜),且具备发展太阳能等可再生能源的巨大潜力。3.0版正是要为这条从上游资源开发、中游加工制造到下游市场应用的跨国绿色产业链,提供制度性保障,共同塑造区域在未来全球绿色经济中的核心竞争力。

三是编织从脆弱到坚韧的价值网络。疫情和地缘冲突暴露了传统供应链的脆弱性。3.0版强调供应链互联互通,旨在推动形成更加多元、稳固的区域生产网络。近年来,大量中国制造业投资进入东盟,形成了“中国+东盟”的深度融合布局。3.0版将通过更高水平的贸易投资便利化,加速这一进程,将线性的供应链升级为网状的价值链,提升整个区域经济的抗风险能力。

展望:共筑区域繁荣稳定的未来蓝图

迈向“塑造性一体化”的道路并非坦途。东盟内部发展水平的差异,以及一些地缘政治因素的干扰(如菲律宾总统在南海问题上的表态),都对合作的深化提出了挑战。但这更凸显了通过构建紧密的经济命运共同体来超越分歧、聚焦发展的重要性。

中国—东盟自贸区3.0版将与《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)和共建“一带一路”形成立体合作架构。共建“一带一路”提供了互联互通的“硬件”,RCEP构建了区域合作的“基础框架”,而3.0版则是在此之上运行的、更高标准的“应用软件”,它将率先在数字、绿色等前沿领域探索出可复制的合作模式,为整个RCEP的深化发展提供先行示范。

中国—东盟自贸区3.0版的签署,是中国与东盟关系的一次战略性跃升。它标志着双方正携手从“联通”走向“塑造”,从全球化的被动适应者转变为区域经济未来的主动设计者。这不仅将为双方人民带来更大利益,也将为动荡不安的世界注入一股强大的稳定性和正能量,为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体写下浓墨重彩的一笔。

(作者分别系北京大学东盟国家研究中心助理研究员、北京大学国际关系学院博士候选人;北京大学区域与国别研究院副院长、北京大学国际关系教授)