当中国基建遇上非洲热土

来源:中国贸易报 作者:曲轩谊

|

| 图片来源:荆楚网 |

非洲大陆的基础设施建设需求空前巨大,这为中资企业提供了广阔的市场空间。相关数据显示,自共建“一带一路”倡议提出以来,中资企业在非累计参与新建和改造铁路超1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个,铺设电力及通信网络超20万公里。这些数字背后反映的是非洲大陆对基础设施的迫切需求、与中国合作的强烈意愿。

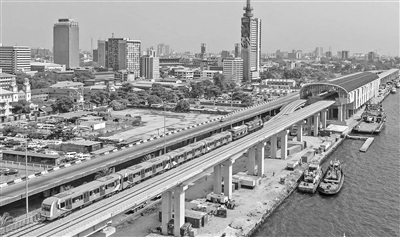

尼日利亚的拉各斯轻轨项目是中非基础设施合作的典范之作,包括蓝线、红线和绿线。其中,由中国土木工程集团有限公司承建的蓝线一期工程全长13公里,2023年9月4日正式载客运营,是西非第一条由中国企业自主设计、建造、施工、运营的全产业链电气化城市轻轨,也是非洲第一条跨海铁路。蓝线二期将于2026年建成通车。红线项目一期于2024年2月29日正式通车,该线路全长26.5公里,设8个车站,公跨铁立交桥4座,全线采用中国技术标准。2025年初,尼日利亚联邦政府财政部和拉各斯州政府签署谅解备忘录,确认将从2025年预算中拨款1461亿奈拉(约合9720万美元)支持拉各斯轻轨绿线的建设,该项目将由中国港湾负责设计、融资、运营和维护。

被誉为尼日利亚“国家新名片”的拉各斯轻轨蓝线和红线项目进一步完善了拉各斯城市路网功能,拓展了城市发展空间,不仅极大地提升拉各斯的城市风貌,巩固其作为西非经济、交通和物流中心的重要地位,更标志着中国技术、中国标准在非洲大陆的深度落地,对于中资企业出海非洲基建也有着重要的启示意义。

拉各斯轻轨项目也为中国企业在非基建提供了新的启示。

首先,拉各斯轻轨项目为中国企业提供了新的融资和运营思路。过去,许多由中方主导的非洲大型基建项目(如亚吉铁路和本格拉铁路)主要依赖中国进出口银行等政策性银行为东道国政府提供主权优惠贷款。拉各斯轻轨项目打破了这一传统模式。拉各斯轻轨项目的融资来源多种多样,包括拉各斯州财政收入、尼日利亚中央银行贷款、尼日利亚联邦政府拨款、公私合资(PPP)以及外国投资和贷款。这一混合融资方式不仅展示了中非基建合作日益增强的灵活性,也标志着中非基建融资正从“一刀切”的主权贷款模式向更加多元化的解决方案的演进。

对中国企业而言,非洲一些拥有相当财政实力和独立发展规划的特大城市或经济发达州份(如尼日利亚的拉各斯州、南非的豪登省)构成了一个潜力巨大的次国家级市场,中国企业可以通过展现与这些地方政府直接合作的能力,有效绕开国家层面的政治复杂性,进入更具商业化导向的项目领域。

其次,非洲绿色基建具有可观的发展前景。拉各斯轻轨蓝线所采用的全电力列车不仅为通勤者提供绿色、环保和节能的出行方式,还有效减少有害气体的排放,得到尼日利亚各界的一致好评。

目前,非洲大陆正积极寻求向绿色、气候适应型的发展路径转型,并得到非洲开发银行、世界银行等国际机构的大力支持。在这一领域,中资企业拥有得天独厚的优势。

中国在全球可再生能源技术研发和设备制造占有重要地位,在太阳能光伏板、风力涡轮机等关键产品的全球供应链中占据主导地位。目前,中国企业已深度参与非洲的清洁能源建设,承建了肯尼亚的光伏电站、南非的太阳能项目以及遍布非洲大陆的众多水电站。这种强大的技术和产业能力,使中国企业能够完美匹配非洲日益增长的清洁能源和可持续基础设施建设需求。中国企业可借非洲绿色转型的“东风”,积极参与和推广“绿色数字基础设施”的建设,主动从单纯的建设者升格为非洲绿色转型的引领者。

最后,拉各斯轻轨项目为中资企业提供了新的基础设施建设思路。例如,中国企业参与建设的亚吉铁路、蒙内铁路等早期基建项目更侧重于构建连接国家与国家、内陆与港口的宏大“经济走廊”,服务于国家层面的地缘政治和贸易目标。相比之下,拉各斯轻轨项目则标志着中资企业开始深入非洲城市肌理,提供解决城市化进程中具体“痛点”的精细化“解决方案”。

以拉各斯轻轨蓝线为例,该项目为沿线的各类商业活动创造了新的机遇,既包括车站内的小型售货亭,也涵盖大型的多功能综合体开发项目,产生了超过单纯基础设施建设的社会经济效益。中国企业可以借此认识到非洲快速的城市化进程是驱动未来基础设施需求的根本动力,从而将业务重心拓展至价值更高、更贴近民生的城市可持续发展市场。

尽管非洲基建市场机遇广阔,但中资企业也面临诸多需要客观认识和妥善应对的风险与挑战。

首先,中资企业面临着政策与社会风险。部分非洲国家政治生态较为复杂,政策连续性可能因政府更迭受到影响。例如,拉各斯轻轨项目经历了拉各斯州乃至尼日利亚联邦层面的多个执政周期,而政府的更迭也被明确认为是导致项目频繁延期的核心原因之一。对于作为外国承包商的中资企业而言,必须不断适应新的政治领导层及其政策重点,这无疑增加了项目的沟通成本和政治风险。

为此,中资企业有必要建立更为深入和精细化的国别风险评估体系。该体系不仅应包括宏观经济指标,更应涵盖对东道国政治生态的深度研判,以准确评估项目支持的跨党派共识和政策延续性,避免项目因选举或政权更迭而停滞。中资企业还应对东道国中央政府或地方政府等各级合作伙伴的财政状况进行严格尽职调查,分析其收入来源的稳定性、财政纪律和官僚机构的执行能力。此外,在当地进行合同谈判时,中资企业有必要加入强有力的条款,以应对潜在的工期延误和支付违约风险,明确各方责任和争议解决机制。

其次,资金不足、东道国货币贬值和全球大宗商品价格冲击等经济波动因素可能危及项目的融资和盈利能力。在拉各斯轻轨蓝线项目建设期间,资金短缺导致项目数次延期甚至停滞,直到后来该项目获得外部融资的支持,才为蓝线一期的顺利完工提供了关键助力。同时,货币贬值对于在非中资企业来说也是一个不可忽视的挑战。例如,中国某客车企业于2022年同尼日利亚签订价值300亿奈拉(约6500万美元)的电动巴士订单,然而尼日利亚央行2023年6月实施的汇率自由化改革使奈拉兑美元汇率由460:1暴跌至1300:1,导致合同价值缩水至2300万美元,利润率从15%降至-7%,对该企业造成了严重经济损失。

因此,在非中资企业有必要摒弃静态的成本估算方法,在项目预算和日常运营上整合极端货币波动、政治风险和安全成本等变量,建立能够应对市场剧烈变化的动态财务应对方案。

最后,随着主要大国间竞争的加剧,非洲的基础设施建设领域已成为一个新的竞技场。中资企业必须清醒地认识到,现在它们不仅需要与商业上的对手竞争,更是在复杂的、充满地缘政治博弈的国际环境中运作。一些西方国家反复强调ESG(环境、社会和治理)标准,经常用该标准要求中国企业。它们将某些中国企业实施的项目所产生的问题串联起来,构建了一个“中国投资=环境破坏+社会不公+债务陷阱”的标签化刻板印象。

因此,中资企业可以将ESG从一个被动的风险管理项提升为主动的、创造价值的核心竞争力。通过在ESG领域的卓越表现,不仅可以有效抵御竞争对手的“价值观”攻势,更能赢得当地社会和国际金融机构的信任,从而获得更多优质项目机会。

对于中国企业来说,非洲基础设施发展的宏观环境已经发生了翻天覆地的变化,一个更加复杂、竞争激烈、多极化的新格局已经到来。未来的成功将不再仅仅取决于企业能够调动多少资本,而更多地取决于其战略适应能力。因此,中资企业需要顺势而动,从一个单纯的“建设者”转变为一个能够提供综合解决方案的“可持续发展伙伴”,以完成深刻的“自我进化”。通过坚定地推进这一战略转型,中资企业不仅能够成功应对新时代的挑战,更能够在一个更加公平和可持续的基础上巩固并深化其在非洲未来发展中的地位,开启中非合作的新篇章。

(作者单位:中国社会科学院大学国际政治经济学院)